編集者の方のご紹介で、中野にある「三岸アトリエ」の見学会に参加してまいりました。

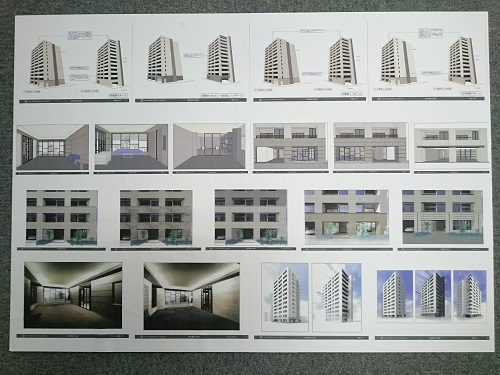

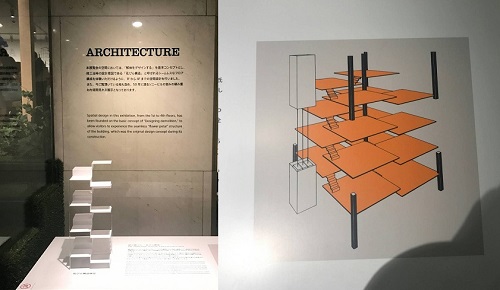

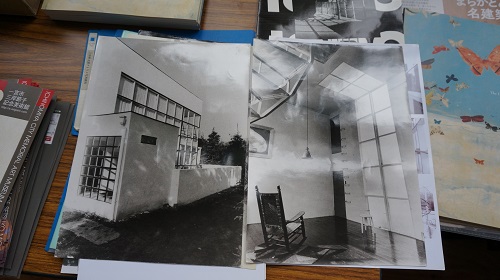

「三岸アトリエ」は洋画家三岸好太郎と妻三岸節子のアトリエです。設計はバウハウスで学んだ山脇巌氏で1934年に竣工。

バウハウスの流れを汲む木造モダニズム建築としてDOCOMOMO-JAPANにも登録されています。

見学会当日は中野たてもの応援団・団長の小西敏正氏による解説のもと、見学致しました。

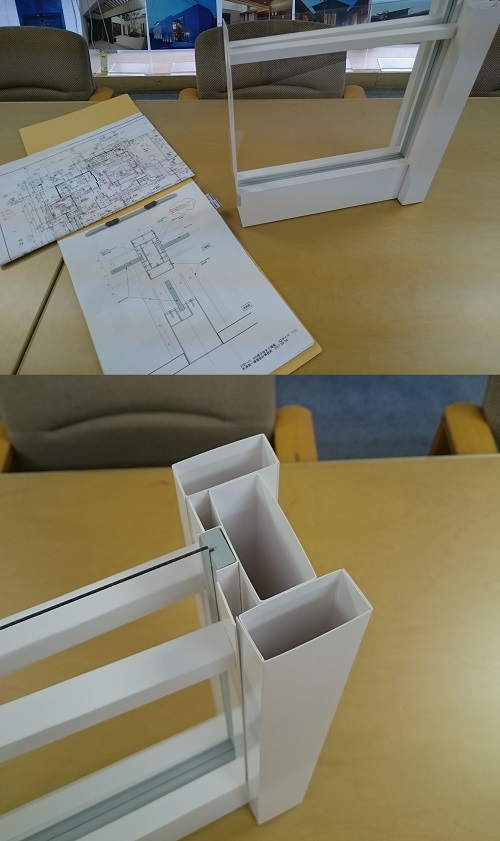

アトリエですが明るいガラス張りの空間を希望されたようで、南側に開口部を大きく設けたようです。

(本当は3方向ガラス張りにしたかったようです。大開口に設けられた木製サッシュは暴風時や戦争時の爆風で割れる事も多く現在はアルミサッシュとなっている)

螺旋階段も要望の一つで、この螺旋階段の上から絵を眺めたとの話。

階段はアルミ材で段板のリブは無く手摺とササラで支える構造。

三岸好太郎はこのアトリエの完成前に病で亡くなりましたが

妻節子はアトリエを完成させました。

住居として一部増築や改修しながらも、

アトリエの部分は遺志をついで構成をいじらずに守ってきたようです。

建物が残るというのは、構造・性能だけではなく、残そうとする人の意思と、

意思を共有できる人々との縁が何よりも大切だと

改めて感じた機会でした。

三岸アトリエホームページ<三岸アトリエ>

(Mata)

*同じくDOCOMOMO-JAPANに登録されているモダニズム建築として聖クララ修道院に行った際の様子も

以前ブログに掲載してますので併せて御覧になって下さい。

聖クララ修道院

![[WORKS]建築作品](/img/menu_works.png)

![[PROGRESS]進行中作品](/img/menu_progress.png)

![[CONCEPT]コンセプト](/img/menu_concept.png)

![[PROFILE]プロフィール](/img/menu_profile.png)

![[OFFICE]オフィス](/img/menu_office.png)

![[BLOG]ブログ](/img/menu_blog.png)

![[INFORMATION]最新情報](/img/menu_information.png)

![[MEDIA]メディア掲載](/img/menu_media.png)

![[CONTACT]連絡先](/img/menu_contact.png)